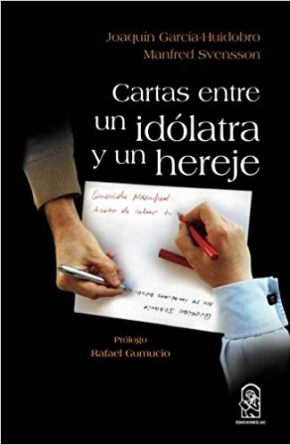

La pregunta inicial es obligada: ¿qué sentido puede tener hoy escuchar una conversación en la que, junto con otros temas, un protestante y un católico procuran esclarecer las zonas de convergencia y de divergencia entre sus respectivas posturas teológicas? ¿No existen hoy, quinientos años después de la división, problemas más importantes? Este libro escrito a cuatro manos entre Joaquín García-Huidobro y Manfred Svensson deja sin piso a esas dudas no solo por lo profunda y amena que es su conversación sino también –y sobre todo– porque continuamente emerge en ambos la cuestión de cómo sobrevive su fe en contraste con el mundo contemporáneo.

Se trata de dos profesores universitarios de filosofía chilenos que constantemente hurgan en las fisuras del otro y procuran cuestionar sus propios lugares comunes; pero se trata también de dos amigos, lo que hace que la franqueza mutua y la honestidad intelectual sean parte del juego. Así, por ejemplo, el libro comienza con los reparos que tiene Svensson con respecto a unir los esfuerzos para enfrentar el secularismo; o con la observación de García-Huidobro de que las diferentes denominaciones cristianas no son una muestra de la riqueza de la Iglesia –como podrían ser las tradiciones litúrgicas o las corrientes teológicas–, sino que esa disgregación es una verdadera desgracia. Su amistad de más de veinte años les previene del buenismo, consiguiendo, como dice uno de ellos, “dejar caer los prejuicios, manteniendo los juicios”.

En la parte inicial de estas casi treinta cartas, es iluminante para un católico escuchar a un protestante de la talla intelectual de Svensson hablar sobre algunos de los argumentos en disputa: desde la realidad de la Eucaristía, las prerrogativas entregadas a san Pedro y a sus sucesores o la institución de un sacerdocio especial, hasta el éxito económico como signo de predilección divina o la ausencia de un magisterio que dé unidad a la doctrina. En estos y en muchos otros temas, Svensson, gracias a las incisivas preguntas de García-Huidobro, nos recuerda que estos problemas no son sencillos; que la realidad siempre es más compleja que el estereotipo que construimos sobre ella. Y esto sucede en ambos frentes: tanto en la imagen que construyen los católicos de los protestantes, como viceversa.

Sin embargo, los momentos más interesantes son aquellos en los que ambos analizan la posición creyente frente al mundo –al menos en la práctica– no creyente. Por ejemplo, después de hablar del clásico conflicto sobre las vías de la justificación –la fe, las obras, la ley–, Svensson plantea: “Por cierto, ¿cómo reaccionas ante la idea de que nuestras disputas sobre la justificación son búsquedas de la mejor respuesta a una pregunta que en realidad ya nadie se hace?”. Ambos coinciden en que la interrogante surgirá siempre, de diversas maneras, aunque sea desfiguradamente, como búsqueda de estatus, como formas salvíficas de vida, o como alguna variante de la corrección política. Por esto, según Svensson, es especialmente necesario iluminar las dos condiciones previas de la pregunta: “el concebir a Dios como santo y el vernos a nosotros como pecadores”.

Al final emergen los temas más importantes con relación a la participación de cristianos en política y a los propósitos –o despropósitos– de forjar una nueva cultura. García-Huidobro, por una parte, critica el hecho que haya personas que, con condiciones de hacerlo, no intervengan en estos campos por miedo a la situación del ambiente. Señala que enterrar el talento e irse a trabajar en un lugar seguro no parece ser la solución más evangélica. Svensson, por su parte, lo ve con un poco de recelo porque considera que muchas veces el cristiano que está en política se ve contaminado por vicios característicos de la época, como “política del resentimiento, el cultivo de la actitud de agraviado o política que separa fines de medios”.

Svensson, en este ámbito, realiza observaciones especialmente interesantes, como la diferencia entre sostener una batalla cultural o edificar una cultura, el clima de victimismo universal que hace difícil escuchar a las verdaderas víctimas, o un cortoplacismo que supone luchar contra ciertas agendas: “Cabe preguntarse cuántos de los políticos cristianos están guiados por una profunda convicción religiosa y cuántos, en cambio, por cierto resentimiento religioso ante la caída de la civilización occidental cristiana. (…). Incluso cuando es explícito el deseo por ser propositivos, en esta dinámica la perspectiva de largo plazo nunca logra volverse dominante. Y sin tal perspectiva, me temo, tampoco pueden surgir las virtudes necesarias para construir”.

En su carta de respuesta, García-Huidobro añade: “Yo no sé cómo tiene que ser esa nueva cultura que hay que ir forjando, pero, en todo caso, debe cumplir una condición elemental, que utilizando una terminología ascética podríamos llamar humildad. Hay que tener esa disposición de aprender de todo el mundo, buscar y rebuscar la verdad dondequiera que se encuentre. (…). Cuando cayó el Muro de Berlín, Robert Spaemann comentó que esa era también una buena noticia para la filosofía, porque por fin iba a ser posible estudiar a Marx en serio, sin transformarlo en un instrumento más de la Guerra Fría. Se hace necesaria una relación muy honesta con la verdad, que es, dicho sea de paso, una condición para esa lenta recuperación de la credibilidad que se presenta como tarea por delante”.