Oscar Wilde fue considerado por algunos de sus coetáneos como un autor brillante, pero al que podía la ligereza a la hora de abordar temas de entidad, confiado sólo a la chispa de su ingenio, al uso constante de la ironía y las réplicas perfectas. Cuando la sombra del pensamiento débil cubre hoy gran parte del globo, esta traslación de su pieza teatral «El abanico de Lady Windermere» a la Riviera italiana de los años 30, se nos antoja disección agudísima acerca del matrimonio y las bases del amor.

La señora Erlynn es una hermosa mujer, ya madura, que vive gracias a la «generosidad» de sus amantes, hombres casados que han dejado languidecer su matrimonio. Al saber de la boda de Robert y Meg Windermere, acude a la Riviera, donde se ha trasladado a vivir la joven pareja. Como Robert empieza a pasarle periódicamente importantes sumas de dinero, todo apunta a que la señora Erlynn se ha convertido en su querida. Entretanto, el hedonista lord Darlington intenta seducir a la dulce Meg, y lord Augustus «Tuppy», un hombre mayor y acaudalado, cree haber encontrado en la señora Erlynn a su futura esposa.

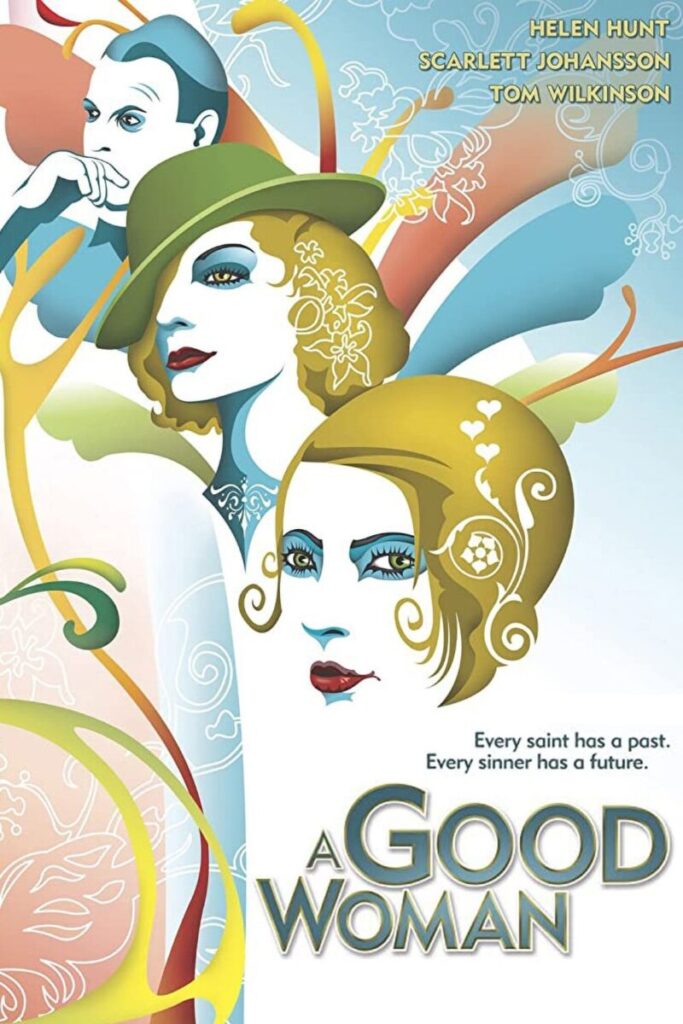

Como ha ocurrido con diversas adaptaciones de Shakespeare («Hamlet», «Ricardo III», «Trabajos de amor perdidos»), el cambio del contexto histórico prueba la universalidad de las observaciones de Wilde acerca de la fidelidad y la confianza conyugales. El guión de Howard Himelstein conserva la agilidad de la obra original, sus divertidos y acelerados diálogos de «screwball comedy», y el director, Mike Barker, dirige con el exquisito clasicismo que ya exhibió en «Matar a un rey». Un reparto maravilloso (Helen Hunt, Scarlett Johansson y Tom Wilkinson) ayuda al fulgor de «una levedad que se parecía a los fuegos artificiales en más de un sentido», al decir de Chesterton, pero que desprende no sólo luces de bonitos colores, sino la calidez del verdadero ser humano.

José María Aresté