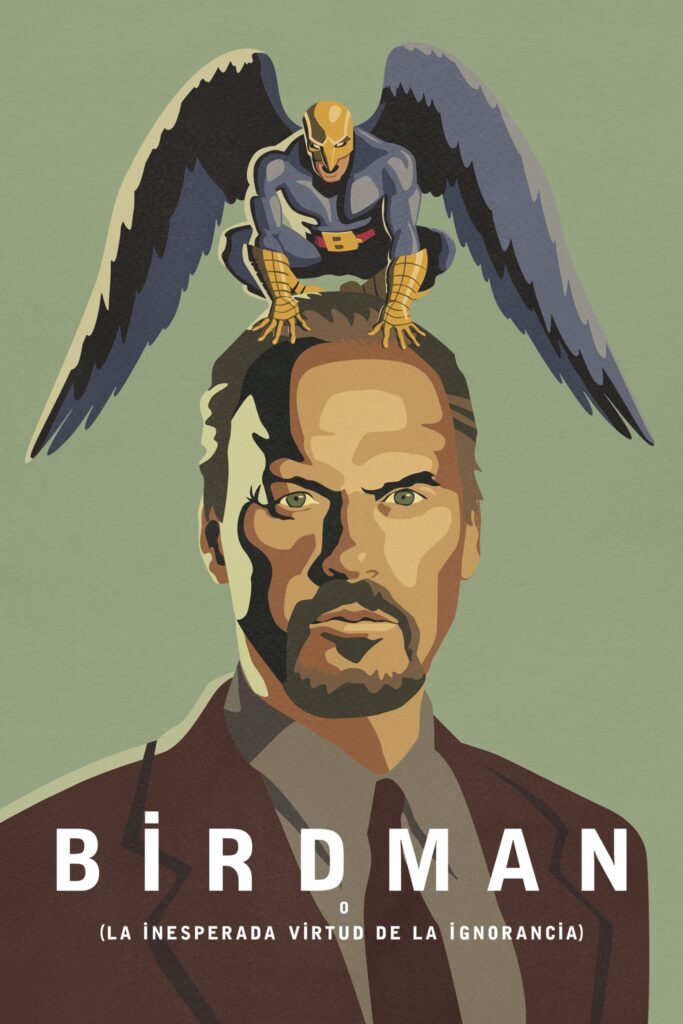

Birdman me parece lo mejor que he visto en la pantalla grande desde hace muchos meses y creo que pasará mucho tiempo antes de que vea algo parecido. Alejandro González Iñárritu ha rodado una película magnífica, una inteligente sátira sobre la cultura del espectáculo con un envoltorio formal que roza el prodigio.

El cineasta mexicano –que había patinado en Biutiful– se mete entre bastidores de un teatro de Broadway para contarnos una historia en sí misma poco original: la de un actor en horas bajas que, además de recuperar la fama que tuvo en su momento, quiere conseguir el prestigio que siempre se le negó por interpretar a un superhéroe. La riqueza del guion de Birdman es que, a partir de esta casi anécdota, González Iñárritu y sus coguioni…

Contenido para suscriptores

Suscríbete a Aceprensa o inicia sesión para continuar leyendo el artículo.

Léelo accediendo durante 15 días gratis a Aceprensa.

Un comentario

La empecé a ver y el lenguaje soez le quita toda la grandeza que puedan tener tanto la historia como las excelentes interpretaciones, que por lo poco que vi eran impresionantes. Una pena.