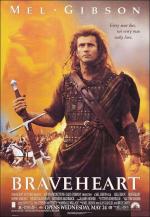

Después de su magnífico debut tras la cámara en El hombre sin rostro, Mel Gibson vuelve a demostrar en Braveheart -de la que es director, protagonista y productor- una poderosa personalidad visual, una gran hondura dramática y, sobre todo, su capacidad de asumir riesgos.

A lo largo de tres horas, la película recrea la agitada vida de William Wallace (Mel Gibson), carismático caudillo escocés del siglo XIII que encabezó una violenta revuelta contra el corrupto y despiadado rey de Inglaterra Eduardo I. Al mando de sus desharrapadas huestes, Wallace reunió a los nobles escoceses y mantuvo en jaque durante años al poderoso y organizado ejército inglés, infligiéndole una humillante y mítica derrota en los campos de Stirling. Más tarde, la traición echaría por tierra sus heroicos esfuerzos.

Mel Gibson lleva a cabo una puesta en escena y una dirección de actores impecables, con las que logra que la película se pase en un suspiro, a pesar de su duración. Ciertamente, hay muchas secuencias de gran agilidad narrativa y fácil asimilación, como cuatro o cinco espectaculares batallas con miles de extras. Pero el actor-director australiano también se atreve con pasajes románticos, líricos, dramáticos o humorísticos más difíciles, resueltos casi siempre con una fuerza y una convicción sorprendentes -más cercanas al estilo introspectivo europeo-, que hacen que el film no se convierta en un superficial producto comercial de aventuras. Algún personaje está un poco desaprovechado, como Robert Bruce, el indeciso aspirante al trono de Escocia y narrador de la historia. Pero es un defecto menor que no debilita la elevada categoría artística de la película, confirmada por la bellísima fotografía de John Toll y la vibrante partitura de James Horner.

El film aúna un tono decididamente idealista con una descripción muy realista de la historia. Este realismo resulta a veces desagradable por la cruda violencia de algunas secuencias y por el tópico erotismo o la burda grosería de algunos breves pasajes. Pero estos defectos no empañan demasiado el atractivo retrato que Gibson hace de facetas más profundas de la naturaleza humana. A través de unos personajes magníficamente perfilados y de unos diálogos muy inteligentes, la película ofrece reflexiones de gran calado moral y dramático sobre el valor del matrimonio y de la religión, o sobre la razón de ser del poder político. E incluso se atreve a dar respuesta a temas tan complicados como el sentido del sacrificio como exigencia de la lucha por defender las propias creencias. Todo ello planteado desde una perspectiva católica, fácilmente reconocible en las referencias simbólicas a la Pasión de Jesucristo o al proceso contra Santa Juana de Arco, en unas secuencias cuya resolución visual se inspira en el cine de Carl Dreyer.

De este modo, la película ofrece un retrato de la Edad Media muy matizado, que se aleja decididamente de algunos tópicos bastante extendidos. Gibson no oculta la crueldad de esas sociedades, todavía en periodo de desarrollo. Pero destaca a la vez el sincero afán de formación que tenía mucha gente -William Wallace hablaba cinco idiomas, entre ellos el latín- y el decisivo papel de la Iglesia en ese proceso, cuya máxima expresión sería la creación de las universidades. A la postre, no es la violencia lo que domina la película, sino esa idea que transmite a Wallace su tío al inicio de la historia: «Primero aprende a usar la cabeza y luego, la espada. No olvides que es la inteligencia la que nos convierte en hombres».