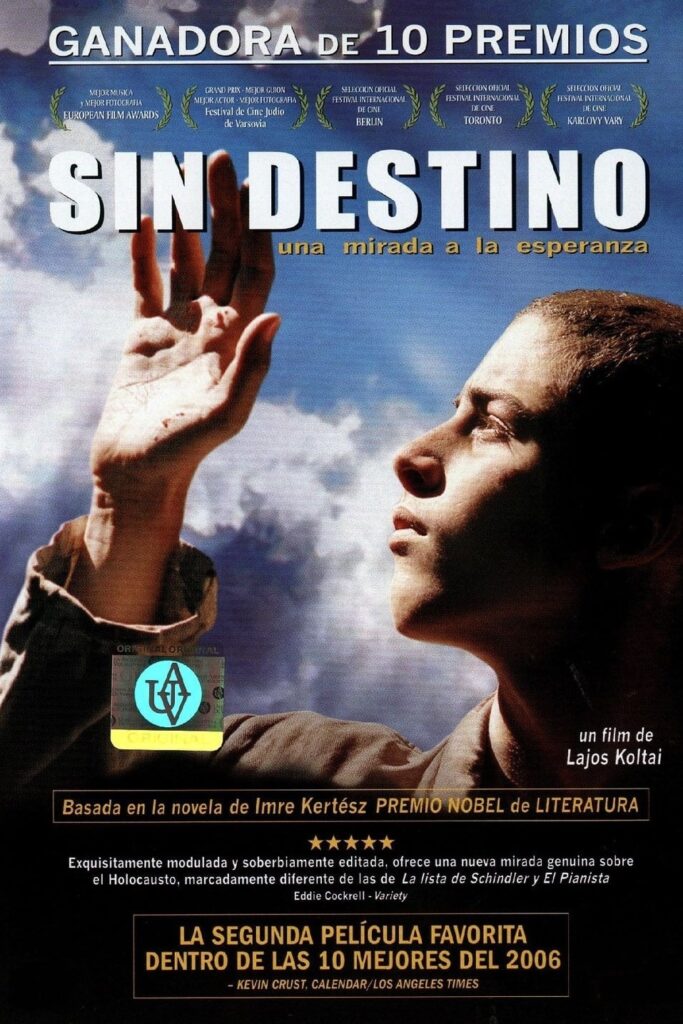

Aunque muchos la comparan con El pianista y La lista de Schlinder, esta adaptación al cine de la novela de Imre Kertész tiene una personalidad visual, argumental y temática muy diferente. La elección del punto de vista vertebrador de un adolescente de catorce años es una novedad cualitativa importante. La fragilidad infantil se equilibra a esa edad con el brotar de las preguntas, de la rebeldía y también de la fuerza física y la capacidad de resistencia. El actor protagonista hace un trabajo impresionante: su mirada sintetiza a la perfección las tensiones antes señaladas.

Visualmente, Sin destino es un impecable ejercicio de estilo depurado. La trayectoria fotográfica del director se plasma en unos encuadres perfectos, iluminados tenebristamente y coloreados con el tono sepia de una esperanza que languidece. La cámara se mueve suavemente y hace unos travellings con reverencial parsimonia que ayudan a comprender aquello que decía Godard de que cada movimiento de cámara implicaba una decisión moral. Las secuencias son muy cortas, inconexas, como estampas de un viacrucis contemplado en silencio.

Atenta al guión escrito por el propio Imre Kertész, la película es una descripción impresionista. A eso ayuda la voz en off impersonal, mecánica, neutra, la voz de quien ha perdido la ilusión de poner énfasis y acentos. No por todo ello estamos ante un film decididamente desesperanzado; más bien se trata de evitar un happy end hollywoodiense incapaz de hacer balance con el drama de una vida como la que se nos cuenta.

El tratamiento del asunto es también original. El protagonismo no lo tiene la peripecia histórica y política, sino la inocencia de un niño sobre el que cae una maldición que no comprende y que despierta en él algo nuevo: el sentimiento de odio. Apuntalan al personaje una coral galería de secundarios que completan lo que, en caso contrario, sería un cuadro muy sesgado. Impresionante el preso Bandi Citrons, que recuerda las tesis de Victor Frankl; la vecina que György ama en secreto, que expresa perfectamente el sinsentido de lo que les toca sufrir por ser judíos; los presos mezquinos y los presos generosos; los policías húngaros que traicionan a su pueblo…

Uno de los grandes hallazgos del film es todo lo que rodea la despedida del padre, llamado a comparecer en un campo de trabajo. Esas escenas que llenan la primera media hora del film son un testimonio antológico de cómo se puede afrontar la humillación con dignidad, algo que confirma elocuentemente la estatura del ser humano.

La presencia de la religión judía en la vida del niño es prácticamente inexistente, así como su referencia a Dios. Por ello se comprenden mejor sus escarceos finales con el odio y con el nihilismo. Probablemente el divorcio de sus padres y el nuevo emparejamiento de su progenitor estén en el origen de ese descreimiento. En cualquier caso, es tan poliédrica la película, y de un aire tan auténtico, que debe ponerse junto a El hundimiento y La vida de los otros como uno de los imprescindibles testimonios del siglo XX.