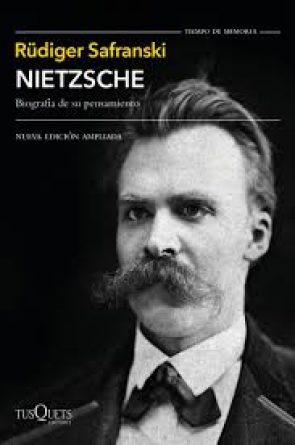

Hay pocos filósofos que ejerzan tanta atracción como Nietzsche, ese vástago del luteranismo que se propuso acabar con la trascendencia, y también pocos tan sugerentes, tan dramáticos y tan expresivos. Su filosofía partió a “martillazos” la historia del pensamiento, de acuerdo con su augurio, y aun hoy resuena, cada vez más lejano, cada vez más tenue, el torrente incontenible de sus aforismos en sus herederos posmodernos. No le falta razón a Rüdiger Safranski cuando, en esta edición ampliada de su Nietzsche, lo juzga como un pensador radicalmente religioso. ¿Quién, sin una exquisita sensibilidad teológica, se hubiera percatado de la obscena presuntuosidad que demandaba la liquidación de Dios?

Nietzsche ejerce soberbiamente de sacerdote en e…

Contenido para suscriptores

Suscríbete a Aceprensa o inicia sesión para continuar leyendo el artículo.

Léelo accediendo durante 15 días gratis a Aceprensa.