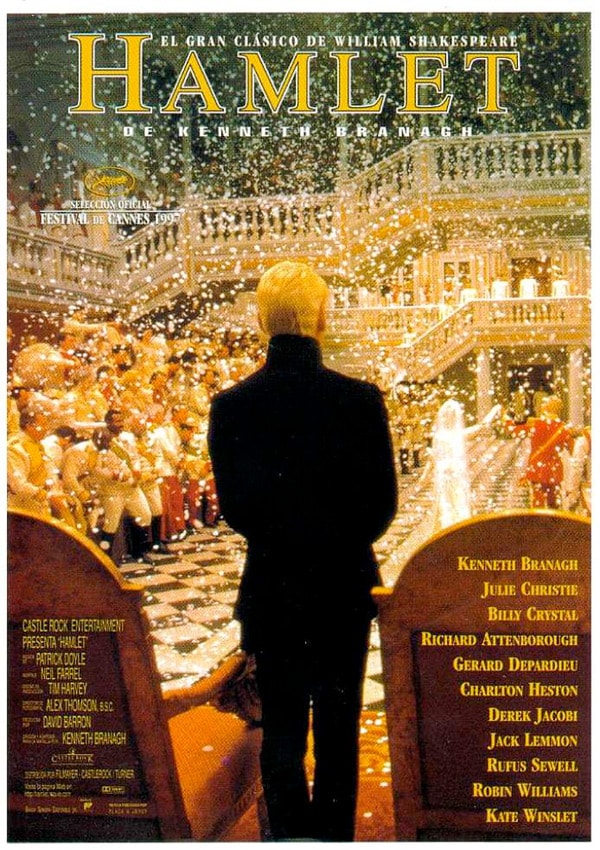

Esta primera versión fílmica completa de la inmortal obra de Shakespeare, ambientada en el siglo XIX, ofrece numerosos alicientes: un apabullante reparto, con jugosas apariciones de veteranas estrellas; la luminosa belleza de la fotografía de Alex Thomson y de la dirección artística de Tim Harvey, resaltadas por el espectacular formato de 70 mm; una preciosa y vibrante partitura de Patrick Doyle; la brillante puesta en escena de Kenneth Branagh, que supera el desafío de mantener atento al espectador durante más de cuatro horas…

Ciertamente, a veces el estilo resulta demasiado ampuloso e histriónico, y no logra la plena conexión dramática con el espectador. Es lo que sucede en las apariciones del espectro, seguramente inspiradas en el teatro kabuki, ya empleado por el japonés Akira Kurosawa en sus acercamientos a Shakespeare: Trono de sangre, Kagemusha, Ran… En todo caso, desde el punto de vista visual e interpretativo, Hamlet es una gran película.

Pero quizá su principal aportación consiste en enfrentar al público actual –mal acostumbrado a la ligereza de la televisión o de cierto cine de consumo– con los fuertes conflictos morales que plantea el dramaturgo inglés. Branagh ha señalado que “hoy la obra de Shakespeare es más actual que nunca, pues apela a una espiritualidad que debemos redescubrir”. No sé si es correcto hablar de una apelación a la espiritualidad… Es verdad que en Hamlet –como en otras obras de Shakespeare– se habla de la providencia, del infierno y hasta del valor de la oración; pero, como señalan el propio Branagh (ver entrevista) y muchos estudiosos, el fundamento estrictamente religioso –la relación del hombre con Dios– de las obras de Shakespeare es bastante limitado.

Así que quizá sea más apropiado hablar de una apelación al sentido moral en general, sin un fundamento religioso nítido. Desde esta perspectiva, al ver la película, vuelve a sorprender la lucidez y el vigor con que Shakespeare disecciona las complejas entretelas del alma humana, sobre todo a un nivel pasional. Tan certeros y descarnados son los dardos verbales que lanza Shakespeare que hasta resulta incómodo escucharlos. Porque, detrás del tópico “Ser o no ser”, hay muchas más cuestiones. Por ejemplo, esa inquietante referencia al “temor al más allá, esa tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve”; un temor que impele a no huir cobardemente, “armarse contra un mar de adversidades” y “soportar los azotes e injurias de este mundo”.

Sin embargo, la reflexión central de la obra la resume aquel grito desgarrado de Hamlet: “Los actos criminales surgirán a la vista de los hombres aunque los sepulte la tierra”. De modo que, aunque también levante acta de la dignidad humana y del valor de la integridad moral –“¿Podría la belleza tener comercio mejor que con la honestidad?”, dirá Ofelia–, Hamlet resulta más bien una dura radiografía de la bajeza humana.

Este rico material dramático lo trata Branagh con profundidad y respeto, sin concesiones a lo fácil. Sin embargo, resulta cuando menos discutible su desmitificador retrato de Ofelia, que pierde su condición de doncella, celosa de su virginidad, que casi siempre se le había atribuido. Y es discutible, más que por los leves escarceos sexuales que Branagh introduce, porque ese planteamiento resta fuerza a las fuertes invectivas que Hamlet lanza más tarde a su madre, por haberse dejado dominar por la lujuria hasta el punto de asesinar a su propio marido. En cualquier caso, este sería un defecto menor en una película de gran calidad formal y que enfrenta al espectador actual con realidades a menudo culpablemente olvidadas –el pecado, la culpa, el arrepentimiento, la traición, la virtud…– que interpelan a gritos a la conciencia.