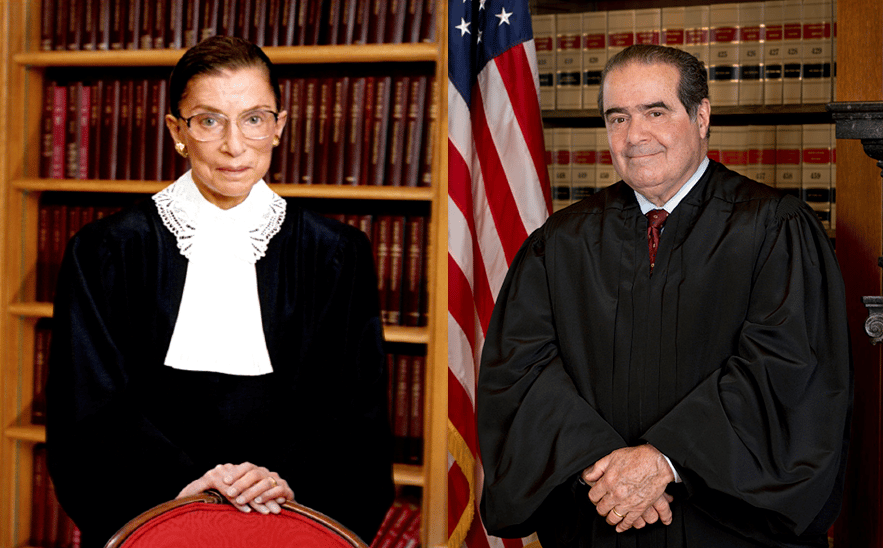

Izq. Ruth Bader Ginsburg. Dch. Antonin Scalia. Foto: Tribunal Supremo de EE.UU.

En un momento en que la discusión de ideas diferentes es vista como una forma de agresión, la amistad entre el juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos Antonin Scalia, de tendencia conservadora, y su colega Ruth Bader Ginsburg, progresista, queda como ejemplo de que es posible discrepar sin atribuir intenciones maliciosas al adversario.

La amistad entre Scalia, fallecido el pasado 13 de febrero a los 79 años, y Ginsburg, de 82, comenzó en los años ochenta, cuando coincidieron en el Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia. De ahí, dieron el salto al Supremo: Scalia, en 1986, a propuesta de Ronald Reagan; y Ginsburg, en 1993, nombrada por Bill Clinton.

En un país tan polarizado como EE.UU., llama la atención que dos jueces de tendencias opuestas reunieran a sus familias para celebrar juntos el fin de año. De esa amistad y de su pasión común por la ópera deja constancia la ópera cómica Scalia/Ginsburg, estrenada el pasado verano en el Festival Castleton de Vermont.

Dos visiones de la Constitución

Los puntos en común no excluían los desacuerdos. Scalia era partidario de interpretar la Constitución y sus enmiendas de forma más literal (“textualismo”) y según el significado público que tenían las palabras en el momento en que fueron promulgados los textos (“originalismo”). Ginsburg, en cambio, defiende una interpretación evolutiva de la Constitución, que permite adaptar el texto constitucional a las realidades de la sociedad contemporánea.

Para Scalia, la acomodación de la ley fundamental a los tiempos actuales corresponde hacerla al pueblo, a través de una reforma constitucional aprobada en el parlamento, no a los jueces. “El problema de una Constitución viva –decía– es que alguien tiene que decidir cómo crece y cuándo se han de añadir nuevos derechos. En una democracia, esta responsabilidad es demasiado grande como para endosársela a 9 jueces. O incluso a 30”. Por eso, en alguna ocasión reprochó a sus colegas: “Esto no es interpretar la Constitución, sino crear una nueva”.

El choque entre estas dos formas de interpretar la Constitución se puso de manifiesto en cuestiones particularmente polémicas: a diferencia de Ginsburg, Scalia se oponía a facilitar el aborto, a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo o a la discriminación positiva para favorecer a las minorías.

Intenciones en el banquillo

La libre confrontación de ideas entre ambos jueces se plasmaba en un debate civilizado dentro del tribunal. A la muerte de Scalia, Ginsburg elogió que los votos particulares de su colega le ayudaban a afinar sus argumentos cuando le tocaba a ella redactar la sentencia: “El juez Scalia acertaba a ver los puntos débiles (…) y me daba justo lo que necesitaba para reforzar la opinión de la mayoría”.

Scalia era partidario de interpretar la Constitución según el significado que tenían las palabras en el momento en que fue promulgada; Ginsburg defiende su interpretación evolutiva

Irin Carmon, coautora de una biografía sobre Ginsburg, recoge en un reciente artículo otra opinión elocuente sobre Scalia: “Por más que te pudieran molestar sus enérgicas discrepancias –explica la jueza–, era tan absolutamente encantador, tan divertido, a veces tan explosivo, que no podías evitar pensar: estoy orgullosa de que sea mi amigo y compañero de trabajo”.

Pero Scalia también tenía detractores. Llama la atención el moralismo de la nueva generación de la izquierda: “El juez Scalia no es encantador. Simplemente es mezquino”, dice un artículo publicado en Slate. Y otro: “Como progresista estás en tu derecho a odiar a Scalia (…) Escribió cosas crueles y degradantes sobre grupos enteros de estadounidenses”. Otro articulista salva a Scalia, a costa de endiñarle la mala fama a un compañero del tribunal, Samuel Alito, al que acusa de una “sutil malicia”.

A diferencia del tono empleado por Ginsburg, el de estas informaciones periodísticas refleja la tendencia actual a sustituir los debates de ideas por los juicios de intenciones: el adversario es un inmoral y sus opiniones necesariamente denotan maldad.

A este giro aludía hace poco en El País Benito Arruñada, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. En vez de presuponer que los partidarios de ideologías rivales aspiran –en principio, tanto como los de la propia– a construir una sociedad justa, hoy se tiende a negar su entidad moral. Frente a esta forma de sectarismo, Arruñada recuerda que “no se puede dialogar desde la superioridad moral. Aun menos desde la cosificación del adversario”.